Auf dieser Seite: Was ist der Prinzessinnengaprinrten? / Bildgalerie Prinzessinnengarten / Video „Nomadisch Grün: Der Prinzessinnengarten“ / Auszug dem Buch „Prinzessinnengärten. Anders gärtnern in der Stadt“ / Interview „Vielfalt der Erträge“ / Vortrag „Pioniernutzung“

………………..

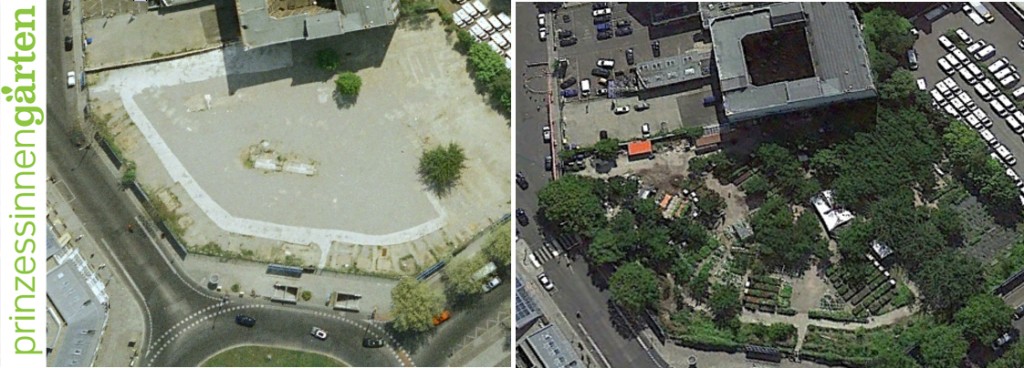

Bilder aus Google Earth (Moritzplatz Berlin 2006/2012)

Was sind die Prinzessinnengärten?

Die Prinzessinnengärten sind eine soziale und ökologische urbane Landwirtschaft am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg. Auf einer jahrzehntelang brachliegenden Fläche werden heute gemeinschaftlich über 500 verschiedene Gemüse- und Kräutersorten mitten in der Stadt angebaut. Angefangen haben wir im Sommer 2009, als über hundert Freiwillige diese verwahrloste Fläche vom Müll befreit haben. Seither wurde mit der Unterstützung von Tausenden von HelferInnen die vergessene Brache in einen lebendigen Nutzgarten verwandelt. In einem Bezirk mit hoher Verdichtung, wenig Grün und vielen sozialen Problemen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Nachbarn und interessierte Laien – mit einem Wort alle, die wollen – in dieser sozialen und ökologischen Landwirtschaft in der Stadt gemeinsam mit uns lernen, wie man lokal und ökologisch Lebensmittel herstellt und gemeinsam einen neuen Ort urbanen Lebens schafft.

Bildgalerie Prinzessinnengarten 2009-2013

Die Prinzessinnengärten verdanken ihr Entstehen dem uneigennützigen Engagement von Hunderten von Unterstützern und Unterstützerinnen. Eine direkte Förderung bekommt der Garten nicht. Finanziert werden Pacht, Personal- und Materialkosten, der Aufbau der Infrastruktur und die laufenden Betriebskosten unter anderem durch eigene Einnahmen in der Gastronomie und im Gartenbau, durch Führungen und Vorträge, den Verkauf von Pflanzen und Erntegut.

Hauptziel unserer Arbeit sind Bildungs- und Beteiligungsmöglichkeiten. Die Aktivitäten sind offen für alle und reichen vom Säen, Pflanzen, Ernten über die Saatgutgewinnung, das Verarbeiten und Konservieren des Gemüses, das Halten von Bienen und den Aufbau eines Wurmkomposts bis hin zu Fragen resilienter und partizipativer Stadtentwicklung von unten. Bei all dem sind wir selber keine Profis oder Experten. Durch gemeinsames Ausprobieren und das Austauschen von Erfahrungen und Wissen eignen wir uns alte Kulturtechniken wieder an, lernen gemeinsam vieles über biologische Vielfalt, Stadtökologie, Klimaanpassung, Recycling, und zukunftsfähige Formen städtischen Lebens.

Grafik: Natalia Hosie

Die Fläche am Moritzplatz

Die Prinzessinnengärten sind 2009 als mobile urbane Landwirtschaft gestartet. Für die 5800 Quadratmeter große Fläche am Moritzplatz gab es zunächst einen einjährigen Pachtvertrag mit dem Liegenschaftsfonds Berlin. Dieser wurde in der Folge noch einmal um weitere 24 Monate verlängert. Im Sommer 2012 sollte dann die Fläche, die sich im öffentlichen Eigentum befindet, meistbietend an einen Investor veräußert werden. Dagegen hat sich breiter Protest formiert. Über 30.000 UnterstützerInnen sowie der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg haben sich für einen Erhalt des Gartens ausgesprochen und dafür gesorgt, dass der Pachtvertrag bis zum Dezember 2018 verlängert wurde (Mehr über die Kampagne „Wachsen lassen!“). Derzeit arbeitet der Verein Common Grounds an einer Wunschproduktion zum Prinzessinnengarten als Gemeingut mit dem Ziel, die gemeinwohlorientierten Nutzungen am Moritzplatz für die nächsten 99 Jahre zu sichern.

.

………………..

Der Prinzessinnengarten: Anders gärtnern in der Stadt

Auszug aus der Einleitung des Prinzessinnengarten-Buchs (Buch bestellen)

„Eine andere Stadt kultivieren“ von Marco Clausen

Der Prinzessinnengarten ist ein urbaner Nutzgarten. Auf einer seit Jahrzehnten brachliegenden Fläche wird hier mitten in Berlin Gemüse angebaut. Seine Existenz verdankt der Garten dem Engagement unzähliger Nachbarn, Interessierter und Freunde. Sie haben im Verlauf von vier Sommern mit ihrer Arbeit, ihrer Leidenschaft, ihren vielfältigen Fähigkeiten und ihren Ideen diesem vergessenen Ort eine neue Form von urbanem Grün abgewonnen.

Der Prinzessinnengarten liegt in Kreuzberg 36 zwischen Prinzen-, Oranien- und Prinzessinnenstraße und hat etwa die Größe eines Fußballfeldes. Hier werden ausschließlich Nutzpflanzen angebaut, lokal und ökologisch. Der Garten als Ganzes ist mobil. Bar, Küche, Werkstatt und Lagerräume befinden sich in ausgedienten und umgebauten Überseecontainern, angepflanzt wird in Hochbeeten aus Stapelbehältern und in Reissäcken. Diese vom vorgefundenen Boden unabhängige Anbauweise und die Verwendung von lebensmittelechten Materialien erlauben einen ökologischen Anbau in der Stadt, in der die verfügbaren Flächen zumeist entweder versiegelt oder kontaminiert sind. Darüber hinaus eröffnet ein mobiler Garten die Möglichkeit zu einer temporären Nutzung. Die Fläche am Moritzplatz mietet der Prinzessinnengarten von der Stadt. Sie soll allerdings privatisiert werden, und der Nutzungshorizont für den Garten beträgt jeweils nur ein Jahr. Die Miete und alle weiteren Kosten trägt der Garten selbst. Einnahmen werden erzielt durch die Gartengastronomie und den Verkauf des Gemüses, aus Mitteln, die wir für die Durchführung von unterschiedlichen Bildungsprojekten akquirieren, aus dem Aufbau weiterer Gärten, Beratungsleistungen, Honoraren für Bilder, Vorträge und Führungen sowie aus Spenden in Form von Beet- und Gartenpatenschaften. Im Prinzessinnengarten besitzt niemand ein eigenes Beet. Viele Menschen engagieren sich hier freiwillig, um einen solchen Ort überhaupt möglich zu machen. Als Rahmen für die unterschiedlichen sozialen, bildenden und wirtschaftlichen Aktivitäten haben wir ein gemeinnütziges Unternehmen namens Nomadisch Grün gegründet, dessen zentrales Anliegen es ist, den Garten zu einem Ort des Lernens zu machen. Da wir überwiegend Amateure und Quereinsteiger sind, geht es dabei vor allem um Formen informellen Lernens. Kenntnisse werden durch praktische Erfahrungen und den Austausch von Wissen erworben.

Der Prinzessinnengarten ist mehr als bloß eine Anbaufläche für Gemüse in der Stadt.

Er eröffnet Raum für vielfältigste Aktivitäten. Durch die Möglichkeit zum Mitwirken und durch offene Workshops, durch das Gartencafé und eine Reihe von kulturellen Veranstaltungen ist der Prinzessinnengarten zu einem lebendigen Treffpunkt geworden mit einer Anziehungskraft weit über die Nachbarschaft hinaus. Gleichzeitig ist er ein Beispiel für eine neue Art des Gärtnerns in der Stadt. In jüngster Zeit ist immer öfter von Gärten zu hören, die mit den gängigen Vorstellungen vom Grün in der Stadt, mit Parks, Vor- und Schrebergärten, nur wenig zu tun haben. Begriffe wie urban gardening, urban agriculture, community gardens, city farms oder guerilla gardening finden mit diesen Gärten und ihren Akteuren Eingang in den Sprachgebrauch. Die überwiegende Verwendung englischer Begriffe

ist dabei kein Zufall, handelt es sich doch um ein Phänomen, das in unterschiedlichster Ausprägung in vielen Städten der Welt zu beobachten ist. Besonders verbreitet sind die community gardens und Urban-farming-Projekte in Nordamerika. Aussehen und Größe dieser Gärten sowie Motive und Ideen der GärtnerInnen mögen im Einzelnen stark variieren. Was diese Gärten neben dem Fokus auf lokale Nahrungsmittelproduktion aber verbindet, ist, dass sie als Gemeinschaftsprojekte und aus Eigeninitiative heraus aufgebaut werden. Darüber hinaus wird das Gärtnern nicht nur als schöner Zeitvertreib und der Garten als privater Rückzugsort verstanden – Umnutzung städtischer Flächen, Eigenanbau und Nachbarschaftsarbeit werden in der Regel mit weitergehenden gesellschaftlichen Fragen verbunden. In ihrer praktischen Tätigkeit greift diese neue Gartenbewegung Themen wie Biodiversität, gesunde Ernährung, Recycling, Umweltgerechtigkeit, Klimawandel oder Ernährungssouveränität auf. Praktisch demonstrieren urbane Gärten einen ökologisch und sozial anderen Umgang mit städtischen Räumen und ihren Bewohnern, leisten ein empowerment sozial marginalisierter Bevölkerungsgruppen und sind Orte, an denen die Möglichkeiten für lokale Mikroökonomien und andere Wohlstandsmodelle ausprobiert werden. Auf eine unaufdringliche und pragmatische Art wird in solchen Gärten die Frage aufgeworfen, wie wir in Zukunft in den Städten leben wollen.

Einen Garten gründen

Wie konnte dieser Garten am Moritzplatz entstehen? Heute ist das Gärtnern in der Stadt in aller Munde. Als Robert Shaw und ich 2009 die Idee eines Nutzgartens ins Berlin entwickelten, da waren nur einigen Eingeweihten Begriffe wie urban agriculture und community gardening geläufig. Robert hatte auf einer Reise durch Kuba das Modell der urbanen Selbstversorgung durch den gemeinschaftlichen Anbau von Gemüse kennen gelernt. Im Dezember 2008 erzählte er mir von seinen dort gesammelten Erfahrungen und der Idee, einen solchen Garten in Berlin aufbauen zu wollen. Obwohl wir alles andere als Experten waren, entschieden wir uns, gemeinsam daran zu arbeiten. Robert selbst hatte bis dahin Filme gemacht und Videoprojekte für Theaterproduktionen realisiert. Ich hatte ein Geschichtsstudium abgeschlossen und Gastronomieerfahrungen gesammelt. Die Tatsache, dass wir Dilettanten waren, prägte unser Vorhaben und begünstigte unkonventionelle Herangehensweisen ebenso wie die Bereitschaft zu Kooperationen und zum kontinuierlichen Dazulernen. Ein Dilettant ist nicht nur ein Nichtexperten, sondern auch jemand, der eine Sache um ihrer selbst willen, aus der Freude an ihr betreibt. Wobei Robert und ich unterschiedliche Motive und Interessen in das gemeinsame Vorhaben einbrachten. Robert besitzt eine von seiner Großmutter weitergegebene Leidenschaft für den Gemüsegarten, und er träumte von einem Ort, der mit den eigenen Händen gestaltet und wirtschaftlich unabhängig ist sowie die Möglichkeit bietet, selbstständige Arbeit, Sozial- und Familienleben miteinander zu verbinden. Ich selbst hatte mich zuvor bereits mit Fragen des Umgangs mit öffentlichen Räumen beschäftigt, war in Zwischennutzungsprojekten beteiligt gewesen und hatte eine Leidenschaft für das Unfertige und Offene von Brach- und ungenutzten Flächen, die ich fotografisch dokumentierte. Die weitreichendste Entscheidung, die wir trafen, bestand darin, dass der Garten uns selbst und am besten noch weitere Menschen versorgen sollte. Wir dachten dabei nicht an die Selbstversorgung mit Gemüse, sondern an ein regelmäßiges Einkommen. Ein flüchtiger Blick in die Gemüseauslagen eines Discounters macht aber deutlich, dass sich eine Landwirtschaft in der Stadt kaum durch den Verkauf von selbstangebautem Gemüse tragen kann. Nimmt man Karotten als Beispiel, dann kann man auf einer Fläche von der Größe des Prinzessinnengartens unter den hiesigen klimatischen Bedingungen mit einem Ertrag von etwa 20 Tonnen rechnen, vorausgesetzt man hat fruchtbaren Boden und bedient sich effizienter Anbaumethoden. Bei einem Vergleichspreis von 0,77 Euro für 2 Kilogramm Karotten im Supermarkt käme man auf einen Jahresumsatz von knapp 8.000 Euro, ein Bruchteil dessen, was wir nach unseren Schätzungen für Erde, Wasser, Pflanzkisten und Löhne benötigen würden. Aber der Garten, der uns vorschwebte, sollte anders als ein herkömmlicher landwirtschaftlicher Betrieb nicht in erster Linie der Produktion dienen und sich an Erträgen messen. Wir sahen den Nutzgarten in der Stadt als einen Ort, der den Menschen, die hier leben, überhaupt erst die Möglichkeit verschafft, mehr über Anbau und die Vielfalt ihres Essens zu erfahren. Ein solcher Garten kann eine sinnlich erfahrbare Verbindung herstellen zwischen dem Ort, an dem die Lebensmittel konsumiert werden und jenen Orten, an denen sie hergestellt werden. Und gerade durch den Kontrast zwischen der lebendigen Vielfalt des Gartens und der Standardisierung des Discounterangebots hofften wir, die Besucher dazu zu bringen, sich Fragen zu stellen. Im besten Fall sollten sie anfangen zu staunen. Staunen über den Meerrettich, der mitten in der Stadt wächst, staunen aber auch über die Tausende von Kilometern, die unsere Lebensmittel zurücklegen, und die wir gelernt haben als selbstverständlich anzusehen. Staunen über die niedrigen Preise, die wir trotz der in sie hineingesteckten Ressourcen und ihrer nicht selten zerstörerischen Wirkung auf die Umwelt für sie bezahlen. Über sechs Monate waren wir mit den Vorbereitungen für die Gründung des Gartens beschäftigt. Wir sprachen mit sehr vielen Menschen darüber, wie sich unsere Ideen umsetzen ließen: mit Biozertifizierern, Immobilienbesitzern, Hochschulprofessoren, Liegenschaftsämtern, Lokalpolitikern, Nachbarschafts-, Freiraum- und Garteninitiativen, Umweltgruppen, Steuer- und Wirtschaftsberatern, Gartenpädagogen und Agrarwissenschaftlern, Landschaftsarchitekten, Spediteuren, Kisten- und Komposttoiletten-Herstellern, Erd- und Saatgutlieferanten. Das Wichtigste aber fehlte uns noch: eine geeignete Fläche. Mit dem Fahrrad waren wir durch die Stadt gefahren und hatten unser eigenes Freiflächenkataster angelegt mit Teilen des Mauerstreifens, verfallenen Industriekomplexen, ausgedienten Bahn- und Schlachthöfen, verlassenen Schulgebäuden, Investitionsruinen und Bombenlücken. Es war schließlich der Bezirksbürgermeister, der uns auf die Fläche am Moritzplatz hinwies. Sie wird vom Liegenschaftsfond verwaltet, einer stadteigenen Immobilienfirma, deren Auftrag darin besteht, Flächen und Gebäude in kommunalem Besitz meistbietend zu privatisieren. Die Verhandlungen mit uns – den angehenden urbanen Gärtnern ohne professionellen Hintergrund, mit wenig Kapital und der Idee einer sozialen urbanen Landwirtschaft – setzten zunächst bei einer monatlichen Miete über 10.000 Euro an. Man orientierte sich wohl eher an Gebrauchtwarenhändlern und Strandbars. Wir einigten uns schließlich auf einen Betrag von 2.300 Euro inklusive der Straßenreinigungsgebühren von 800 Euro.

Brache am Moritzplatz 2009

Eine Brache in einen Garten verwandeln

Den Vertrag in der Tasche, stiegen wir im Mai 2009 zum ersten Mal durch ein Loch im Zaun auf die Brachfläche am Moritzplatz – ein Schlüssel war nach all den Jahren ohne Nutzung nicht mehr aufzutreiben. Hier hatte sich eine für Brachen typische Vegetation ausgebreitet, das Areal war übersät von Müll. Dieser fast vergessene Ort wurde von Hundebesitzern als Auslauffläche und von Junkies als Rückzugsort genutzt. Es gab kein Wasser, keinen Strom und keine Toiletten. Auf den ersten Blick war uns klar, alleine würden wir hier nur wenig ausrichten können. Wir verabredeten uns mit einem Journalisten. Wenige Tage später erschien unter der Überschrift „Über dem Pflaster wächst der Garten“ ein Artikel, der zur „gemeinsamen Eroberung des Geländes inklusive Müllsammeln“ aufrief. Für uns war nicht einzuschätzen, ob überhaupt irgendjemand an einem sonnigen Wochenende kommen würde, um eine Brachfläche aufzuräumen. Vorsorglich hatten wir ein paar Eimer und Handschuhe besorgt. Mit dem, was dann passierte, hatte niemand gerechnet: Es kamen etwa hundertfünfzig Interessierte, Freunde und Nachbarn. Sie sammelten zwei Tonnen Müll ein, alte Matratzen, Reifen, Kühlschränke, Fernseher, Autobatterien, unzählige Flaschen und Dosen. Aber es ging nicht nur um die Arbeit. Das gemeinsame Aufräumen war auch ein Anlass sich auszutauschen, mehr zu erfahren über unsere Ideen und Vorstellungen. Wir begannen zu ahnen, wie viele Menschen bereit sind, sich zu engagieren, wenn man nur mal einen Anfang wagt. In den darauf folgenden Wochen sollte uns noch mehr Hilfsbereitschaft zuteilwerden – ohne sie wäre dieser Garten nicht denkbar. Ein Großteil der Hilfe bestand in schweißtreibender physischer Arbeit. In weiteren Gemeinschaftsaktionen wurden hunderte dornenbewehrte Robinien mühsam entfernt, um Platz für Beete zu schaffen. Ein Kompostierbetrieb stellte uns die erste biozertifizierte Erde, eine Demeterbäckerei die ersten Stapelbehälter zur Verfügung. Gartenbaubetriebe liehen uns Werkzeuge und einen Häcksler. Eine Materialhandlung half uns mit den Mietverträgen und eine Autovermietung lieh uns kostenlos einen Transporter. So konnten wir mit Dutzenden von Helfern in zwei Wochen die ersten 50 Quadratmeter Anbaufläche anlegen. Der Prinzessinnengarten hat in den folgenden Monaten die zuvor ungenutzte Brachfläche am Moritzplatz nach und nach mit Leben gefüllt. Wo achtlos der Müll über den Zaun geschmissen wurde, wachsen jetzt unzählige Nutzpflanzen, werden von den Bienen bestäubt, begegnen sich die unterschiedlichsten Menschen. Der Garten gleicht der Pioniervegetation. Zu ihr werden Pflanzen gezählt, die aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit vegetationsfreie Lebensräume als erste besiedeln. Eine junge Form ist die Ruderalvegetation, die sich auf städtischen Brachflächen ausbreitet. Wie die Trümmerblumen nutzt der Prinzessinnengarten Lücken, bringt zum Erblühen, was zuvor brach lag und gewinnt so dem Mangel etwas Lebendiges ab. Das zugrundeliegende Prinzip könnte man zusammenfassen als Arbeiten mit dem Wenigen, was da ist. Die Anpassungsstrategien des Prinzessinnengartens heißen Improvisationstalent, Offenheit für Kooperationen und Rückgriff auf lokale Ressourcen. Die wichtigste Ressource des Prinzessinnengartens ist die Bereitschaft von Menschen, sich in den Garten einzubringen. Über 30.000 Stunden, so schätzen wir, investieren die unterschiedlichsten Menschen jährlich an Engagement in den Garten, ohne hierfür eine Gegenleistung zu erwarten. Gemeinsam machen sie den Garten zu dem, was er ist, füllen ihn mit Leben, verleihen ihm ihre Handschrift. Der Garten, das sind seine GärtnerInnen. Ihre Motive sind unterschiedlich. Einige gärtnern aus Leidenschaft, andere suchen nach einem Tag am Bildschirm die körperliche Arbeit im Freien. Die soziale Ödnis von Nachbarschaften, die Kommerzialisierung öffentlicher Räume und ein Unbehagen angesichts der industriellen Produktion von Lebensmitteln sind weitere Gründe, den Spaten in die Hand zu nehmen. Die angehenden urbanen GärtnerInnen wollen aktiv beitragen zur Entwicklung nachhaltigerer Lebensstile und zu einer lebendigeren Nachbarschaft. Studierende aus den unterschiedlichsten Fachbereichen – Stadtplanung und Architektur, Design und Kunst, Wirtschafts- und Agrarwissenschaft, Wasser- und Energieingenieurwesen – aus Berlin und Brandenburg, aber auch aus den USA, Skandinavien, Spanien, Italien und sogar Japan besuchen den Garten, arbeiten hier. Sie suchen nach unkonventionellen und zukunftsweisenden Ideen für ihre Fachgebiete unter Stichwörtern wie resilience, empowerment, bottom-up, prozesshafte und partizipative Stadtentwicklung, Interventionen im öffentlichen Raum, informelles Bauen, soziale Innovation oder soziale Plastik. In Forschungsprojekten versuchen wir gemeinsam mit Hochschulen und anderen Gärten intelligente Formen der Nutzung städtischer Ressourcen zu entwickeln. Solche wissenschaftlichen Ansätze treffen sich im Garten mit fast vergessenem Wissen zu alten Kulturtechniken. Es gibt ein starkes Interesse an praktischen Kenntnissen zum ökologischen Anbau von Lebensmitteln in der Stadt und nach Möglichkeiten, mit den im Prinzessinnengarten gesammelten Erfahrungen andernorts weiter zu gärtnern – sei es auf dem eigenen Balkon oder durch die Gründung eines weiteren urbanen Gartens.

Prinzessinnengarten 2010

Der urbane Garten als sozialer Humus

Der Prinzessinnengarten ist mehr als ein Garten in der Stadt, in dem Nutzpflanzen angebaut werden. Mit der Zeit haben sich zunehmend Aktivitäten und Projekte im Garten angesiedelt. Sie sind meist praktischer Natur, befragen aber gleichzeitig unsere Art zu Leben. Ob Kompostiermethoden, Bienenhaltung oder Workshops zum Selbermachen, neben der Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten geht es oft auch darum, wie wir lokal, selbstorganisiert und mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln drängenden Herausforderungen unserer Zeit begegnen können. Wer in der Stadt anfängt Gemüse anzubauen, der entdeckt unter dem Pflaster einen ganzen Planeten. Gerade die aktive Verbindung zur Produktion von Lebensmitteln, die der Garten vor der eigenen Haustür und sinnlich erfahrbar herzustellen vermag, eröffnet ein weites Feld von Fragen. Welche Auswirkungen hat unsere Art zu Essen auf den Klimawandel? Welche Beziehung stellt das Gericht auf unserem Teller zwischen uns und dem rapiden Verschwinden der Artenvielfalt, der Monopolstellung einzelner globaler Akteure der Agrarindustrie, der maßlosen Verschwendung von Ressourcen, dem Aussehen unserer Städte und den prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen anderer Menschen her? Urbane Gärten bearbeiten auf ihre pragmatische Art nicht nur weitergehende gesellschaftliche Fragen, sie können selbst Auslöser von Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen sein. Eines davon ist Beispielsweise das Thema Gemeingüter, das der Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor auf dem Tempelhofer Feld mit seinem Namen aufgreift. Spätestens mit dem Wirtschaftsnobelpreis für Elinor Ostrom ist die Frage nach den Gemeingütern oder commons wieder ins allgemeine Bewusstsein gerückt. Es geht um die Frage nach den Vorteilen von kollektiven Arrangements zur Bewirtschaftung jener knappen Ressourcen, von denen unser aller Existenz abhängt: Boden, Saatgut, Wasser, Luft, Wissen, Kunst, Gesundheit und Bildung. Es ist aus heutiger Sicht schwer zu sagen, was aus den urbanen Gärten werden wird. Was aus dem Anfang wird, den wir gemacht haben, das hängt nicht allein von dem Engagement der urbanen GartenaktivistInnen ab, sondern auch von wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen. Vielleicht hilft es, die Stadt selbst als einen Garten und uns als ihre GärtnerInnen zu betrachten. Ein Ort, der Ordnung und Unvorhersehbares miteinander verbindet, der einer sorgsamen und langfristigen Planung bedarf und einer geduldigen Pflege. Wenn wir heute die Saat ausbringen, dann wird mit etwas Glück morgen die Stadt als Garten erblühen. Heute, Ende August 2012, ist die Zukunft des Prinzessinnengartens ungewiss. Der Liegenschaftsfonds Berlin plant einen Verkauf der stadteigenen Fläche am Moritzplatz. Das könnte das baldige Aus des Gartens bedeuten. Freiräume öffnen Möglichkeiten für soziales Engagement und für neue Formen urbanen Lebens. Sie sind Teil des kreativen, schönen und wilden Berlins, von dem die Politik schwärmt. Der Moritzplatz steht beispielhaft für die Bedrohung dieser Freiräume, aber auch für die Chancen, die sich aus ihnen ergeben. Er könnte zum Modell für eine zukunftsorientierte Liegenschaftspolitik werden, die dem Wert von Projekten wie dem Prinzessinnengarten Rechnung trägt und die Menschen vor Ort frühzeitig und auf Augenhöhe einbindet. Um dies zu erreichen, haben wir im August 2012 die Kampagne „Wachsen lassen!“ ins Leben gerufen. Sie setzt sich für den Erhalt des Prinzessinnengartens sowie für gesicherte Planungsperspektiven für urbane Gartenprojekte und andere Formen sozialen Engagements ein. In nur wenigen Wochen haben uns über 30 000 mit ihrer Unterschrift unterstützt und damit dazu beigetragen den meistbietenden Verkauf der vom Prinzessinnengarten genutzten Fläche am Moritzplatz zu verhinder. Durch dieses Engagement wurde dem Garten eine Nutzungsperspektive von weiteren 5 Jahren eröffnet.

Die ungekürzte Fassung des Textes ist in dem Buch „Prinzessinnengarten. Anders gärtnern in der Stadt“, herausgegeben von Nomadisch Grün (Dumont Verlag, 2012) erschienen.

………………..

Interview mit Robert Shaw „Über die Vielfalt der Erträge“

Geführt von Ellen Mey

Auszug aus „Prinzessinnengarten. Anders gärtnern in der Stadt“ (2012)

Was war die Ausgangsidee für den Garten?

Die Idee für die Gründung eines Gartens hatte ich in Kuba. Dort versorgen sich Stadtbewohner und auch viele Andere durch den Anbau von Lebensmitteln in Gärten selbst. Reizvoll an dieser agricultura urbana waren für mich erst einmal die augenscheinlichen Gegensätze wie Stadt/Land oder grau/grün. Auf einer zweiten Kubareise, in deren Rahmen ich den selben Garten, den ich zehn Jahre zuvor kennen gelernt hatte, wieder besucht habe, kam die Frage auf: Wäre es denn möglich, so was auch in Berlin zu machen?

Also ein persönliches Lebensprojekt und ein soziales Ziel – was stand stärker im Vordergrund?

Sagen wir mal so, es war die Multikausalität, die Spaß gemacht hat. Das war genauso ein Thema, das es auch heute noch in diesem Garten gibt. Der Gegensatz sozial und davon leben können, der sehr attraktiv ist, war schon von vorneherein da. Die Frage ist, wie man das vereinen kann.

Du hast gesagt, du bist zunächst von einem romantischen Bild des gemeinsamen Gärtnerns ausgegangen. Was ist aus diesem Bild geworden, als es für dich darum ging, mit der Gartenidee deinen Lebensunterhalt zu bestreiten?

Das Finanzielle überhaupt zu verstehen, das war ein Prozess. Ausgegangen ist dieser Garten von einem tatsächlich romantischen Bild des gemeinsamen Gärtnerns und Lernens, auch des persönlichen Lernens und eben der Auseinandersetzung mit Nahrungsmitteln. Tatsächlich gab es von vorneherein die Frage: Wie kann man denn damit jemals Geld verdienen? Allein das, was man zum Leben braucht, ist wesentlich mehr als das, was man mit Gemüse erwirtschaften kann. Aber das Gemüse zu verarbeiten, zu kochen und das sozusagen als eine Qualität für eine Gastronomie im Garten zu begreifen und dann mit dieser Gastronomie wie mit jeder anderen auch Geld zu verdienen, das war die Anfangsidee, um den Garten zu finanzieren.

Was ist aus dem Bild in deinem Kopf geworden? Wie sieht die Realität heute aus?

Das, was ich mir damals vorgestellt habe, also dieses geruhsame Miteinander-Lernen und -Gärtnern, das gibt es im Garten, nur tue das nicht unbedingt ich. Wir stellen einen Raum zur Verfügung, damit die Menschen dir Möglichkeit haben, sich am Garten zu beteiligen. Was ich im Garten mache, ist eine Art Management und permanentes Multitasking. Eine Qualität des Gartens ist es eben, so viele verschiedene Themen anzuschneiden und damit viele unterschiedliche Leute mit eigenen Interessen in den Garten zu holen, die dann aber auch – und das ist ihr gutes Recht – ihr Interesse in Form von Fragen äußern. Was ich im Garten vor allem mache, ist es, diese zwei grundsätzlichen Interessen der Leute, nämlich mitzuhelfen und Fragen zu stellen, zu koordinieren.

Braucht es für das Funktionieren des Gartens nicht auch einen Kern von Leuten, die regelmäßig kommen und wissen, wie der Garten funktioniert?

Das Ganze funktioniert vor allem, weil der Garten zulässt, dass die Leute sich mit ihm identifizieren, weil der Garten Freiräume genug lässt, damit Leute sich auch ihrem Projekt gegenüber verantwortlich fühlen. Das ist dasselbe, was du mit einer einzelnen Pflanze machst, wenn du den Samen in die Erde steckst, gießt und damit die Keimsperre aufhebst. Dann bist du auch verantwortlich für das, was da rauskommt, musst gießen, umtopfen und so weiter. Das ist deine Pflanze, in gewisser Weise. Die wäre ohne dich nicht gewachsen und wird ohne dich auch nicht weiter wachsen. Und so funktioniert die Idee des Gartens.

Wie bindet ihr die Freiwilligen ein, die zum Beispiel am Gartenarbeitstag kommen?

Mit der Vorbereitung des Gartenarbeitstages beginnen wir jeweils eine Woche vorher beim Gartentreffen. Dann überlegen wir, welche Arbeiten im Garten anstehen, welche Arbeiten für welche Anzahl von freiwilligen Teilnehmern geeignet sind und in welcher Form die so aufbereitet werden können, dass die Leute, die vielleicht noch nie im Garten gearbeitet haben, erstens verstehen, was sie dort tun, und dies zweitens auch produktiv, richtig und gut tun können. Das heißt, gewisse Arbeiten müssen für die Teilnehmer aufgehoben werden und dürfen nicht von der Kerngruppe erledigt werden.

Wie viele Freiwillige kommen durchschnittlich zu den Gartenarbeitstagen? Wie läuft die gemeinsame Gartenarbeit ab?

Am Gartenarbeitstag selbst weiß man nie, wer kommt. Meist sind es zwischen fünf und fünfzig Personen. Es kommt beispielsweise eine alte Dame und möchte erst mal von dem Garten in ihrem Altersheim erzählen, was da so gemacht wird und was sie in den letzten 70 Jahren so für gärtnerische Erfahrungen gesammelt hat, sie möchte sehen, was wir hier so machen. Dann kommt eine Familie, die Kinder sind ungeduldig. Also zeigst du der alten Dame den Garten, während du gleichzeitig der Familie sagst, dass sie sich schon mal Handschuhe holen und Radieschensamen aus dem Kasten suchen kann. Und wenn du mit der alten Dame herumgegangen bist, kommst du zurück, und da stehen schon wieder fünf Leute und irgendwann hast du es geschafft, diese Leute zu einer Gruppe zusammenzufügen, die in einer Einheit zusammenarbeitet. Nach und nach kommen noch mehr Leute, also machst du vielleicht eine zweite Gruppe auf. Bei jeder Gruppe ist meist ein Freiwilliger aus unserer Kerngruppe dabei: Da ist dann Jonathan und macht das Saatgut oder Maxi sät Radieschen nach. Wenn noch Nachzügler kommen, bringst du die mit einer Gruppe zusammen und erklärst denen, was zu tun ist und hoffst darauf, dass du Leute und Gruppen zusammenbringst, die sich bei der Arbeit auch in irgendeiner Art befruchten. Dabei haben die Leute das Bedürfnis zu reden und dann spricht man mit ihnen über Dinge, die da gerade so tangiert sind. Dabei gehen die Themen meist von den Interessen der Leute aus und das ist sehr schön. Es ist auch oft ein Lernerfolg dabei, der im Grunde in der Generierung und Weitergabe von mündlichem Wissen besteht. Die alte Dame hatte beispielsweise eine Pflanze, die die anderen nicht kannten. Und die Kinder stellen meistens gute Fragen, die eher Basiswissen betreffen.

Könnt ihr die Fragen dann immer beantworten?

Nein. Aber das ist ja auch eine große Qualität des Gartens, also dass Leute in den Garten kommen, sich interessieren und dann eine ganz einfache Frage stellen, auf die wir vielleicht nie gekommen wären. So wächst ein Wissensschatz im Garten. Das Wissen wird vor allem mündlich weitergegeben, das ist etwas sehr Traditionelles, was Gemeinschaft kreiert, wenn man so zusammen lernt. Natürlich geht auch viel Wissen verloren. Deshalb versuchen wir, das Wissen im Garten zu dokumentieren, ohne diese sehr charmante mündliche Weitergabe einzuschränken. Im Winter haben sich einige Freiwillige in Arbeitsgemeinschaften organisiert, unter anderem auch um dieses Wissen aufzubereiten.

Weil schon so viel vom Wissensschatz die Rede war, der sich im Garten ansammelt: Welche Rolle spielt Bildung für dieses Projekt?

Als gemeinnützige GmbH haben wir uns mit unserer Satzung dazu verpflichtet, Bildung zu betreiben. Die Kernfrage für mich ist aber: Wie lernt man im Garten? Wir haben aus dem Prozess heraus eine Form von Bildung gefunden, die sich sehr stark von dem unterscheidet, wie Bildung heute betrieben wird und am besten als informelle Bildung beschrieben werden kann. Diese Form ist für viele Leute sehr attraktiv und hat vor allem eine sehr starke soziale Komponente. Indem wir dann in einem zweiten Schritt Leute einladen, die Workshops, also eher eine klassische Form von Bildung machen, zum Beispiel zur Saatgutvermehrung oder Ähnlichem, versuchen wir verschiedene Vermittlungsformen zu verbinden.

Was wollt ihr über das Gärtnerische hinaus in dem Gartenprojekt vermitteln? Welche konkreten Projekte verfolgt ihr, welche auch nicht?

Der Prinzessinnengarten hat eine bestimmte Ausrichtung, er hat bestimmte Basisinhalte: Wir gärtnern ökologisch, mobil und wir beschäftigen uns ganz allgemein mit nachhaltigen Lebensstrategien. Dazu kommen aber auch Notwendigkeiten: Wir sind eine GmbH, wir haben Angestellte, wir haben Finanzverkehr, können sozusagen nicht unwirtschaftlich arbeiten – was ja in gewissem Sinne auch nachhaltig ist. Das sind Themen, die werden von oben in diese kleinen Fragen hineinprojiziert. So muss man einen Vorschlag, den jemand in den Garten bringt, mit drei Aspekten abgleichen: Ist das in irgendeiner Form wirtschaftlich oder kann man es dahin bringen? Passt das Projekt in unser Konzept? Wie kann man mit diesem Projekt Wissen produzieren? Ein Beispiel dafür ist Wurmkompost. Jemand kommt mit der Idee, er will einen Wurmkompost machen. Dann muss man sich überlegen, ob der Wurmkompost möglicherweise eine wirtschaftliche Komponente hätte. Könnte man Wurmkomposter selber bauen und verkaufen? Passt der Wurmkompost inhaltlich in unser Konzept? Ist das letzten Endes eine nachhaltige Methode mit Dingen umzugehen? Hat das ökologisch irgendwelche Vorteile oder hat das sogar Nachteile? Wie kann man über diesen Wurmkompost Wissen, sprich Bildung, produzieren?

„Pioniernutzung“: Prinzessinnengarten & die Stadt

erzählt in 7 Minuten (Dezember 2011)

Prinzessinnengarten auf der Konferenz „min2max“ im Hebbel am Ufer